사진 출처 http://disney.go.com/disneypictures/wall-e/

Wall-E

이 세상에 아무도 없이 나 홀로 남았다. 경쟁을 할 다른 사람도 없고 사랑에 빠질 누군가도 없다. 온통 쓰레기 뿐이다. 그 고독 속에서 당신은 어떤 삶을 살 것인가?

Wall-E의 초반 30분은 그런 막막함에 대해 아무런 대사 하나 없이 적나라하게 그려내고 있다. 세상의 쓰레기 들을 정리하는 임무를 안고 지구에 남은 로봇, 그 로봇의 유일한 즐거움은 애완 바퀴벌레와 함께 보내는 시간과, 쓰레기 더미 속에서 장남감들을 찾아 모으는 것이다. 그렇게 하루 이틀을 보내는 반복적인 삶. 그런 삶이 힘든 이유 중의 하나는, 지난 7백년동안 이 고독이 이어져 온 것처럼, 다음 수천년 동안에도 끝나지 않을 것이라는 점일 것이다 (그런데 배경음악이 La vie en rose라니..). 그렇기에 이런 고독이 어울리는 주인공으로서 인간이 아닌 (태양 에너지 충전식)로봇을 선택한 것은 적절했던 것으로 보인다.

이야기는 어찌 어찌 해피엔딩으로 몰고 가지만, 영화를 보다 보면 현실적으로 그게 그렇게 풀리기 어렵다는 사실을 누구나 알 수 있다. 엔딩 크레딧이 끝나면 이 작위적인 엔딩이 어떤 대형 스폰서의 작품인지 알게되지만, 꼭 그걸 확인하기 위해서가 아니더라도 초기 이집트 동굴 벽화서 부터 8비트 게임의 도트 아트 까지 인류 회화사를 망라한 엔딩 크레딧은 정말 볼만하다. (그러고 보니 픽사는 “벅스라이프” 엔딩 크레딧에서도 획기적인 NG장면들을 선보인 적이 있었다)

사진출처 http://www.cirquedusoleil.com/CirqueDuSoleil/en/showstickets/corteo/intro/intro.htm

Corteo

오랜만에 본 무대 공연.. 으로 건조하게 치부해 버리기엔 너무 큰 문화적 충격이었다. 태양 써커스의 공연은 그 전에도 영상매체를 통해 본 적이 있었고, 뭐.. 몇몇 스토리가 있긴 하지만 기본적으로 아크로바트의 연속일 뿐이라고만 생각했었는데, 그 연속적인 신체묘기가 실제 무대 앞에서 봤을 때 얼마나 충격적일 수 있는지는 미처 생각하지 못했었다.

처음 샹들리에에 매달려 움직이던 씬부터 시작해서 마지막 밧줄타기 까지, 인간 신체의 아름다움, 율동, 속도감, 강렬한 음악 등이 적절하게 어울려 예기치 못했던 큰 감동을 받았다. 맨 마지막 커튼 콜이 끝나고, 등장 배우들이 좌우로 도열하더니 그 가운데로 지나가는 (평소에 숨어서 일해온) 무대 스텝들을 향해 갈채를 보내는 장면에서 다시 한번 감동.

한가지, 객석과 공연장 사이에 거리가 좀 있을 거라고 생각하고 맨 앞 좌석을 고른 것이 실수였다. 내내 목을 비스듬히 꺾어서 봐야 했다는… 공연장이 생각보다 아담하기 때문에 뒷 자석을 골라도 훌륭하게 감상할 수 있을 것 같다. 물론 앞에 앉게 되면 배우들 땀구멍까지 확인할 수 있는 혜택이 있긴 하지만..

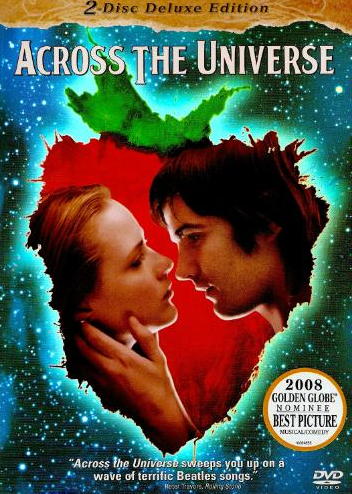

사진출처 http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/B000ZLFALI/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0

Across the universe

오리지널 비틀즈 맴버들이 참여한 뮤직 비디오식 영화 “HELP”나 “Hard day nights” 보다도 더욱 비튿즈 노래들을 잘 살려낸 영화.

토니상의 브로드웨이 뮤지컬 “라이온 킹”으로 음악 사용과 회화적인 몹씬 연출력을 인정받은 감독 Julie Taymor는, 60년대 말 배트남전 반전 시위와 청년 문화, 인종갈등 등 미국 사회를 배경으로 주옥같은 비틀즈의 노래들과 노래 속 인물들을 적절하게 사용해서(주인공 Jude와 Lucy에서 부터 심지어 슬쩍 지나가는 단역의 이름 조차 “Ob-La-Di, Ob-La-Da”에 나오는 “데스몬드” 였다, 정말이지 비틀즈 노래에는 사람 이름이 왜 그리 많은 건지) 훌륭한 영화 한 편을 만들어 냈다. 게다가 그동안 의미를 알지도 못하고 따라 부르기만 했던 비틀즈 노래 가사가 어쩌면 그렇게 현실을 처절하게 드러내고 있었던 건지..

그 전에 무대 앞에서 본 “Corteo”는 너무나도 충격 적이었음에도 불구하고 그 아름다왔던 장면들이 잘 기억나지 않는데, “Across the Universe”는 장면 장면이 며칠이 지나도록 생생하고 계속 노래를 흥얼거리게 되는 이유는 도대체 뭘까?

Freaks and Geeks

미국 사회의 변화로 봤을 때 레이건식 보수주의와 신세대들이 갈등하던 80년대 역시 60년대나 70년대 만큼 격동의 시대였지만, 무슨 이유에서 인지 이제껏 그다지 조명받지 못해왔던 것 같다. 언더그라운드에선 범람하던 록밴드와 헤비메탈의 출현이 있었지만(백투더 퓨처를 생각하면 될듯) 다른 한편으로는 마이클 잭슨과 초대박 음악상품이 기업형 음악 산업을 확립했고, 60년대 히피출신들과 한국전, 베트남전 참전군인 출신들이 보수 사회 속에서 어울려져 사회 양극화를 정립해 갔으며, 사회적으로는 히치하이킹을 통한 살인이라든지, 할로윈 쿠키 속에 면도날이나 독극물을 넣는 무차별 대상의 증오범죄가 시작되어, 사람들간에 불신이 심각해졌고 (미국식) 가족 이기주의가 강화되는 시기였다.

시대 상황이 이 꼴인지라 그걸 그대로 반영하는 학교라고 다를 바는 없다. (지금은 본래의 단어 의미에서 많이 달라져 있지만) 80년대 고등학교에서 Freaks란 굳이 우리말로 표현하자면 “날라리”라고 해야하나? 암튼 축구부나 치어리더, 학급임원들로 구성된 “주류” 그룹에서 벗어나, 어려운 가정형편에 공부도 못하고, 어설프게 반항하면서 여기 저기서 사고만 치는 아웃사이더들이었다. 그리고 Geeks는 (지금이야 IT에 정통한 인물 정도로 좋게 쓰이지만) 공부는 잘하는 편이지만, 키가 작거나, 못생겼거나, 동작이 굼뜨거나 해서 급우들에게 조롱당하는, 우리말로 하자면 “찐따”인 셈이다. “날라리”가 되었건 “찐따”가 되었건 간에 주류사회에서 소외당하는 주변부 주민들이었고, 그들의 고단한 학창생활이 80년대 레이건 시절부터 강회되었던 신자유주의 경제체제 하에서 소외되어가는 주변부 삶을 그대로 (하지만 코믹하게) 반영하고 있다.

사족 1 : 이렇게 재밌는 드라마가 왜 시즌 1에서 종결되었을까?

사족 2 : 그 당시 북미의 고등학교 생활이 아무리 각박했다고 해도 지금처럼 전체 학생들이 한 두 사람만을 집요하게 괴롭히는 “왕따”는 없었던 것 같다. 미국이 어느 한 나라를 지목해서 괴롭히면 다른 나라 모두 침묵하는 지금의 사회는 도대체 어떤 사회인가?