내가 만일 글 재주가 충분하고, 또 나름 끈기가 추진력이 있었다면..

아마도 두번째 시나리오는 <7급 공무원>과 같은 코믹 액션 장르물이 되었겠지만,

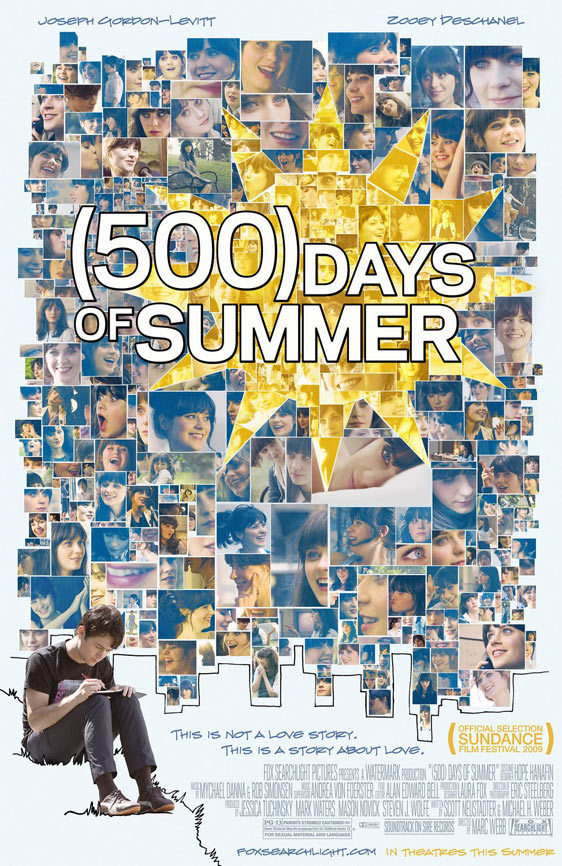

데뷔작은 틀림없이 <(500) Days of Summer>와 같은 상투적이고도 자전적인 연애물이었을 것이다.

그 뻔하디 뻔한 줄거리 전개와 결론을 지루하지 않게 끌고 가는 힘은 다름 아닌,

1. 얼마나 보편적인 공감대를 형성할 수 있는 장치들이 세심하게 마련되어 있는가

2. 표현기법이 얼마나 참신할 수 있는가 (<이터널 선샤인>은 그런 점에서 너무 멀리 갔다고 할 수 있다)

3, 그리고 여배우가 얼마나 예쁘게 나오는가

이런 조건 등에 달려있다고 보고… <(500) Days of Summer>는 그런 질문에 가장 모범적인 대답을 던져준다. (뭐.. 그래도 여전히 <애니홀>에 비하면 자의식 과잉이 현저하게 느껴지지만) 아무튼.. 그렇게 마지막 한 걸음 차이로 이별을 맞아야 했던 (그리고 “나쁜년”들의 장난질에 놀림감이 된 적이 있는) 모든 사람들은 위한 영화.

아.. 영화 만들고 싶은데.. 새로운 걸 만들어내기가 너무 어렵다.