그러고 보면 떠나기 전부터 여러 가지 징조가 있었다.

일주일 전에는 우리가 이용할 항공사 조종사가 음주 운항을 하기 직전 적발되어 비행기에서 체포되는 소동이 있었다. 그리고 플로리다 공항 총격사태, 뭐 따지고 보면 일년 전부터 남미에서 유행하던 지카 바이러스부터…… 게다가 출발 전날, 집 열쇠 꾸러미를 잃어 버린 것으로 착각해서 찾아 보려 다운타운까지 다시 가려고 전철을 탔던 것까지 따지자면, 이번 여행은 정말이지 지독한 액땜을 한 것이다. 그래도 결혼을 하고 이민을 오고… 그런 다음, 한국 가족 방문을 제외하고는 처음 가는 항공 여행이라 마음이 들뜬 건지.. 아내는 몇 주 전부터 짐을 싸느라 부산했고, 어젯밤에는 수화물 중량 제한 규정 때문에 싸놓았던 짐을 다시 풀기를 반복했다.

며칠 전 플로리다 총격사건 때문에 출국심사가 까다로울 것으로 예상되어 일찍 집을 나섰다. 일요일 새벽 5시 공항까지 가는 길이 이렇게 매끄러울 수가 없다. 처음으로 공항 옆 Jetset 장기 주차장에 차를 맡긴다. 비행이라고 해봤자 이제껏 한국에만 갔었으니 여러 짐을 이고 지고라도 그냥 전철타고 버스타고 움직여도 충분했지만, 오늘은 마침 일요일, 대중교통이 7시전에는 없는 날이라 어쩔 수 없이 차를 가지고 움직였다. 8일 주차에 세금 포함 $72.5. 의외로 나쁘지 않은 가격.. 뭐 필요하면 다음에도 이용해 볼라나.

이른 새벽. 공항엔 의외로 사람이 많다. 출국 층에 자리를 깔고 잠에 든 사람들도 있고. 우리처럼 새벽부터 부산하게 나서서 일찌감치 체크인을 마치고 싶었던 사람들도 있고. 수화물 규정이 까다롭기로 악명 높은 항공사여서 짐을 몇번이나 다시 싸면서 나눠 담았는데 (기내에 들어갈 수 있는 개인 휴대품은 5kg 이내), 의외로 소소로운 무게 초과는 신경을 쓰지 않았다. 가방을 다 뒤집어 꺼내고 겉옷을 죄다 벗어야 하는 출국 검사는 언제나 기분을 잡치게 하고.

탑승장에 있는 대합실에 일단 자리를 잡고 쉬기로 한다. 어쩐 일인지 밴쿠버 공항에서 새벽에 출발하는 대부분의 비행기들이 남미 휴양지를 향하는 걸로 되어있었다. 그러다 보니 탑승 대기하는 승객들 표정도 무척 밝고 여기저기 깔깔거리는 소리가들린다. 이러 저러다 보니 벌써 탑승시간이 거의 다 되어가고, 식사를 주지 않는 저가 항공 (그외에도 여러가지 악평이 넘쳐나는, 그래서 애초에 기대치를 낮추고 예약했던 항공사)이다 보니까 미리 먹거리를 챙겨야 한다는 생각은 우리만 가지고 있던 게 아니었는지, 샌드위치 가게에 줄이 길게 늘어서 있다. 귤 까먹고, 빵 좀 먹다가 보니 금새 탑승시간.

시간 개념이 없다는 것도 이 항공사의 악명 중에 하나였는데, 과연 명불허전. 쿠바에서 오면서 지연되었다면서 밴쿠버 공항에서도 30분 넘게 늦게 출발하고, 캘로우나에서는 갑자기 탑승을 취소해 버린 두 명의 승객 덕택에 한시간 가량 지체되고 만다. 항공사 얘기로는 캐나다 교통성 규정에 따라 탑승 취소 승객의 체크인 수화물을 찾아 꺼내야 한단다. 이해가 안 가는 건 아니지만… 모든 일 처리가 세월아 네월아다. 간신히 수화물을 찾아낸 후 이륙을 하려고 하는데 관제탑에서 신호를 안준다고 기장이 투덜댄다. I don’t know.. one of those days.

마침내 신호가 났는지, 기체가 움직이기 시작한다. 근데 급발진도 이런 급발진이 있을 수 없다. 성질 더러운 운전자가 느릿거리는 앞 차를 추월하듯이 부와아아아앙 하면서 출발을 한다. (이게 도움이 되었는지 모르겠지만 도착 시간은 그렇게 늦지 않았다.) 탑승이 취소된 승객은 마침 바로 내 옆 자리였지만, 그 건너편 자리 남편과 따로 앉게 되었던 어떤 할머니가 냉큼 앉는다. 그럼 그렇지, 그런 행운이 나한테 올 리가 있겠어. 근데 이 할머니 (예전 애거서 크리스티 극장에서 마플 할머니를 닮았는데), 오지랖이 장난 아니다. 승무원이 왔다갔다 하면서 음료를 서빙하거나 쓰레기를 가져갈 때마다 나를 깨운다. 모니터에 영화가 시작해도 나한테 알려준다. 이 정도면 거의 팔자에 가깝다. 어릴 적, 똥폼 잡으며 예술가인양 혼자 여행을 다닐 때도, 이런 아줌마나, 혹은 오징어 다리 하나도 나눠 먹고 싶어 하는 불콰하게 취한 아저씨가 내 옆자리를 항상 도맡아 앉았다.

기내식을 따로 제공하지 않는 저가 항공사에다가 허접한 서비스로 악명이 높아서 그런지, 많은 탑승객들이 우리처럼 미리 샌드위치를 준비해 왔다. 옆좌석 할머니도 서브웨이 샌드위치를 꺼내 먹기 시작한다. 기내식은 유료지만, 물이나 커피, 소프트 드링크는 무료로 제공을 하는데, 옆에 할머니는 의외로 콜라를 즐겼다.

조종사가 열심히 밟은(?) 탓인지, 생각보다 그리 지연되지 않은 채로 칸쿤 공항에 도착할 수 있었다. 하지만, 기체가 이미 로딩 베이에 도착했지만 문이 열릴 생각을 안한다. 이십여분을 대기하고 있다보니 기장이 수줍게 방송을 한다. 원래 21번 베이에 도착하는 걸로 되어 있는데, 관제탑에서 갑자기 16번 베이로 가라고 한단다. 자기 20년 경력에 이런 일은 처음이란다. 그러니 다시 좌석에 앉아 안전벨트를 착용해 달란다. 탑승객의 대부분이 휴가를 즐기러 온 사람들이라서 그런지 깔깔거리면서 웃긴단다. 그러고는 역시 캐네디언답게 말도 잘듣는다. 누구하나 불평하는 사람 없다. 근데 앉아 있다보니 이번엔 승무원 중 한 명이 방송을 한다. 관제탑이 생각을 바꿨으니 여기서 내려도 된단다. 역시 명물허전.. Sunwing의 저주다.

입국 수속은… 간단하다면 간단하고 복잡하다면 복잡했다. Immigration은 너무나 수월하게 들어왔는데, custom에서는 수화물 x-ray를 한번 더 하고 나서, 의외로 많은 사람들이 다른 창구로 끌려가 상담을 해야했다. 뭐.. 우리야 별 짐이 없었으니.. 오후 늦게 도착을 해서인지, 기대했던 호객꾼들이 그리 많이 나와 있지 않았다. Sunwing과 파트너쉽이 있는 Nexus tour라는 로컬 관광회사에서 호텔까지 버스를 제공한다던데, Nexus 부스에 가봤더니, 공항 밖에서 대기하고 있단다. 밖에 있는 수많은 삐끼들에게 물어 물어 Sunwing-Nexus 직원을 찾아서 관광버스를 타게 되었다. 겉으로 보기엔 우등 고속 버스 급인데, 좌석은 한 50석 정도 된다. 기본적으로 좌석간 간격이 무진장 좁아서 무릎 외에는 아무것도 둘 수가 없다. 당연하게도 가방들을 다리 위에 올려 놓은 채 45분 정도 버스를 타고 호텔로 향한다.

세관을 일찌감치 빠져나온 우린 미리 버스에 올라타서 기다리고 있는데, 다른 승객들은 Sol 맥주병을 손에 들고 타기 시작한다. 칸쿤 공항 바로 밖에 보면, 한국 고속 터미널 처럼 버스 승차장이 있는데, 승차장 주변에 키오스크에서 이런 외국 관광객들 대상으로 맥주를 파는 모양이다. 한국에서는 편의점에서 맥주를 사서 고속버스 안에서 마시는 경우가 흔하디 흔하지만 (심지어 휴가 나온 군인들도 하는 일이지만), 캐나다 사람들에겐 멕시코에서나 할 수 있는 신기한 일이었나 보다. 무려 5불이나 주고 사서 손에 들고 버스에 올라 탄다. 5불이면 캐나다 내에서도 왠만한 펍에서 서빙하는 가격인데, 멕시코 버스 승차장 키오스크에서 그 돈을 내고 사 마신다. 잠시 후, Nexus tour 의 관광 가이드 같아 보이는 사람이 타서는 인원을 체크하고 나서 드디어 버스는 출발하더니, 이번엔 가이드가 운전석 뒤 아이스 박스에서 코로나를 꺼내든다. 승차장에서는 5불에 팔지만 자긴 단돈 3불만 받겠단다. 자기도 캐나다에서 코로나를 먹어본 적 있지만, 멕시코 오리지널에 비하면 맹물이라나. 암튼 이미 승차장에서 5불을 내고 사마신 사람들이 있는지라, 캔 하나에 3불이 싼 가격이라 생각이 드는지 승객들 많이도 사 마신다. 한국 여행사 가이드 분들이 영어가 잘 안되어서 그렇지, 영어로 저 정도 익살을 떨 수만 있다면 캐나다 여행객들에게 석청이니 아사이 베리, 육포 등등 무지 팔아 먹을 수 있을거다.

몇 차례 더 코로나 판매가 있고 나서는, 버스가 숙소에 도착했다. Grand Sunset Princess. 이 때가 이미 밤 10시 15분 정도. 호텔 직원들이 안내하는 체크인 장소에 몰려갔다가 플래티넘 고객은 따로 체크인을 해야한다고 해서 맥주만 한잔 얻어 들고 자리를 옮긴다. 플래티넘 체크인 리셉션에서는 일사천리로 일이 진행되었지만, 뷔페식당이 11시면 끝난다고 일단 방으로 가기 전에 식사를 먼저 하라고 한다. Grand Sunset Princess 호텔은 메인 빌딩을 중심으로 오른쪽에 위치한 리조트 단지이고, 왼편으로는 일란성 쌍동이인 Grand Riviera Princess가 있다. 우린 애초에 Sunset 으로 예약을 했었는데, 왠일인지 Riviera Platinum에 있는 방 키를 받았다. 뭐 전혀 차이가 없다니까.. 불만은 없는데..

다시 계단을 내려와 11시 까지 영업을 하는 뷔페식당을 찾아 다녔다. 메인 빌딩에 위치한 뷔페식당이 두 곳인데, 한 곳은 10시까지, 다른 곳은 11시까지 운영을 한다고 한다. 마침 오늘 저녁의 뷔페 테마는 아시안이라고 하던데, 아.. 뭐랄까.. 한인 여행사 버스 타고 록키 갈 때 들르는 중식 뷔페 같다고 하면 좀 너무 평가 절하가 되겠지만.. 뷔페가 뭐 다 그렇듯, 나온 요리는 많지만 정작 먹고 싶은 요리가 그리 많지 않달까.. 그래도 두 접시 가득 담아서 (한번은 중식, 한번은 사시미-세비체? 위주로) 먹고, 맥주와 백포도주도 가져다 먹었다. 백포도주는 그저 그랬지만, 갓 뽑은 Dos Equis 생맥주는 꽤 근사했다.

부른 배를 부여잡고, 슬슬 방을 찾아 나섰다. 도어맨도 호텔이 넓어 걸어가기 힘드니 골프카트를 타고 가라고 했고, 넷상의 수많은 리뷰들이 이 호텔에 묵게 되면 정말 걸어다니는 걸 좋아해야 할 거라던데, 이미 배가 많이 부른 상태라서 한번 걸어가 보기로 한다. 막상 걸으니 200미터도 채 안되는 거리였던 것 같은데 (술이 오른 상태라 헷갈리는 걸지도).. 뭔 엄살들이 그리 심한 건지.. 암튼 방을 잘 찾아서 들어 갔는데, 냉장고 문이 열려 있어서 뜨끈한 맥주들이 들어 있었다. 컨시어지를 찾아가 플래티넘 패키지 바우처를 받으면서 아이스 디스펜서가 있는지 물었더니, 2층에 있는 아이스머신이 고장이 나서 룸서비스를 불러야 한단다. 방으로 돌아와 룸서비스에 전화 했더니 30분정도 걸린다고.. 하지만 한시간이 지나도 얼음은 오지 않고, 결국 따뜻한 맥주를 마시고 자야했다는 슬픈 첫날 이야기. 어릴적 남미에서 잠시 살았던 아내의 말로는 남미에서 흔히 듣는 말 중 하나가 mañana라고 한다. 문자 그대로 tomorrow라는 뜻인데, 무슨 일을 하나 하려해도, 어디 가서 뭘 하나 부탁하려해도, 듣는 얘긴 항상 mañana였다는데.. 뭐 적응해야지.

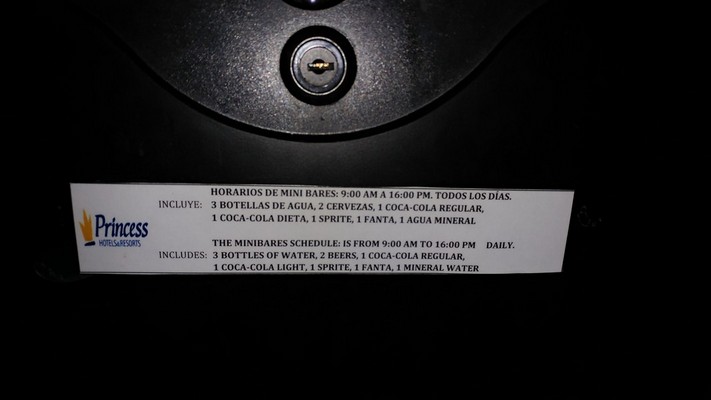

여담이지만, 여기서 작은 냉장고랑 럼, 보드카 미키병이 각각 한병씩, 냉장고에 맥주 4캔 들어 있는 걸 가지고 플래티넘 미니 바라고 하는가 본데, 문제는 냉장고가 fanless (gravity) evaporator라서 냉각시간이 오래 걸린다는 점. 게다가 생수를 너무 꽉꽉 채워서 냉장고 문이 잘 안닫기게 된 다는 점.